আজ ২৯ অক্টোবর। বিশ্ব অর্থনীতির এক বিশেষ দিন। ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ঘটে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ধস, যা ‘ব্ল্যাক টিউসডে’ বা কালো মঙ্গলবার নামে এর পরিচিতি। সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারের অন্যতম সূচক ডাও জোন্স ১২ শতাংশ পড়ে যায়। আতঙ্কে বিক্রি হয়ে যায় ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি শেয়ার।

এই বিপর্যয় শুধু এক দিনের নয়; এর মধ্য দিয়ে ‘রোরিং টোয়েন্টিজ’-এর আপাত সমৃদ্ধির যুগের অবসান হয়েছিল। সেই সঙ্গে শুরু হয় মহামন্দার সূচনা। এই মহামন্দার কারণে পরবর্তী দশকজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন বাণিজ্যনীতিতেও তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। শেয়ারবাজার পতনের পেছনে নানা কারণ ছিল। তখনকার বিনিয়োগ সংস্কৃতি ছিল অতিমাত্রায় ঋণনির্ভর। মানুষ দালালদের কাছ থেকে ধার করে শেয়ার কিনত এবং জামানত হিসেবে রাখত সেই শেয়ার। এতে অর্থনীতি চাঙা মনে হলেও বাস্তবে তা ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের স্মুথ হাওলি ট্যারিফ অ্যাক্টসহ নানা সুরক্ষা নীতি। এই আইনের মাধ্যমে আমদানি পণ্যে বিপুল হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলাফল ছিল বৈশ্বিক বাণিজ্যের বিপর্যয়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে গিয়েছিল প্রায় ৬৬ শতাংশ।

এই ধসের অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ‘নিউ ডিল’ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনীতি পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে ব্যাংক সংস্কার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতার নতুন পথ খোঁজেন তিনি। তবু বাজার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হয় না; আগের উচ্চতায় পৌঁছাতে সময় লাগে দীর্ঘ ২৫ বছর। অবশেষে ১৯৫৪ সালে শেয়ারবাজার আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে।

‘ব্ল্যাক টিউসডে’ তাই শুধু অর্থনৈতিক ঘটনা নয়, ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা এটি। এ ঘটনায় বোঝা যায়, বিনিয়োগের উন্মাদনা, ঋণনির্ভর ঝুঁকি ও সুরক্ষা নীতির মিশ্রণ কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

ব্ল্যাক টিউসডের অর্থনৈতিক প্রভাব

ব্ল্যাক টিউসডের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সমৃদ্ধির যুগের সমাপ্তি হয়েছিল। শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী মহামন্দা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত পরাশক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিবর্তে নিজেদের শিল্প রক্ষায় মনোযোগ দেয় তারা। গাড়ি, ইস্পাতসহ উদীয়মান শিল্প খাতগুলোকে রক্ষা করতে সরকার আমদানি করা পণ্যে উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছিল। ইউরোপ যুদ্ধোত্তর সময়ে আবার কৃষি উৎপাদন শুরু করলে কৃষিপণ্যের দাম পড়ে গিয়েছিল। কৃষকদের রক্ষায় আমেরিকা শুল্ক বাড়ালেও মানুষের আয় ও জমির দাম কমতে থাকে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বড় অংশ শহরমুখী হয়।

রোরিং টোয়েন্টিজ নামে পরিচিত সে দশকটি ছিল সমৃদ্ধির যুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মন্দা আর আসবে না—এই বিশ্বাসে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিনিয়োগের জোয়ার বয়ে যায়। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত শেয়ারের মূল্য বেড়েছিল প্রায় পাঁচ গুণ। সাধারণ মানুষও এই প্রথম শেয়ারবাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক দালাল ক্রেতাদের শেয়ার কেনার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ঋণ দিত, সেই শেয়ারই জামানত হিসেবে থাকত। এভাবে ঋণনির্ভরতার ওপর ভর করে গড়ে উঠেছিল অস্থির অর্থনৈতিক বুদ্বুদ। একই সঙ্গে আয়বৈষম্যও বাড়তে থাকে। তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষের হাতে ছিল দেশটির মোট সম্পদের ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি থেকেই অর্থনীতিতে দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করে। মানুষের বাড়ি ও গাড়ি কেনার প্রবণতা কমে যায়; কেননা অধিকাংশ ভোক্তা ঋণের চাপে ক্লান্ত। শিল্পোৎপাদন বিশেষ করে ইস্পাতে মন্দাভাব দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে আবার কৃষি উৎপাদন শুরু হলে কৃষকদের রক্ষায় মার্কিন কংগ্রেস শুল্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। এদিকে ইউরোপে ভালো ফসলের খবর বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের আশঙ্কা তৈরি করেছিল। এতে কৃষিপণ্যের দাম আরও পড়ে গিয়েছিল।

পরিস্থিতি সামলাতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস স্মুথ হাওলি শুল্ক আইন পাস করে। শুধু কৃষিপণ্য নয়, শিল্পপণ্যের আমদানিতেও বিপুল শুল্ক আরোপ করা হয়। ইউরোপসহ অন্যান্য দেশও পাল্টা শুল্কনীতি গ্রহণ করে। এর ফল ছিল ধ্বংসাত্মক।

ফেডারেল রিজার্ভের ভূমিকা

১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়ানোর অনুমতি দেয়। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও তাকে অনুসরণ করে। ফলে বিশ্ববাজারে তারল্য-সংকট ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই বছরের ২০ সেপ্টেম্বর লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে জালিয়াতির অভিযোগে ক্লারেন্স হ্যাটরি নামের এক শীর্ষ বিনিয়োগকারী গ্রেপ্তার হলে ইউরোপীয় বাজারে বড় ধরনের ধস নামে। পরবর্তী এক মাসজুড়ে বাজারে অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

ধসের শেষ দিনগুলো

এসব কিছু একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বাজারধসের রূপ নেয়। ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর বাজার খোলার পরই সূচক ১১ শতাংশ পড়ে যায়। বড় বড় ব্যাংক বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনে বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। দিনের শেষে অবশ্য সূচক কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়।

এরপর ২৮ অক্টোবর বা ব্ল্যাক মানডেতে আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিনিয়োগকারীরা ঋণের দায়ে বাধ্য হয়ে শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করেন। সূচক পড়ে যায় ১৩ শতাংশ।

সেখানেই শেষ নয়, ২৯ অক্টোবর ব্ল্যাক টিউসডে বা কালো মঙ্গলবার আতঙ্ক ও বিক্রির মারাত্মক আকার নেয়। শেয়ার সূচক আরও ১২ শতাংশ পড়ে যায়।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে মার্কিন শেয়ারবাজারের বাজার মূলধন ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি কমে গিয়েছিল। ১৯৩২ সালের ৮ জুলাই সূচক নেমে আসে ৪১ দশমিক ২২ পয়েন্টে। ১৯২৯ সালের সর্বোচ্চ ৩৮১ দশমিক ১৭ পয়েন্ট থেকে পতন হয় ৮৯ শতাংশ।

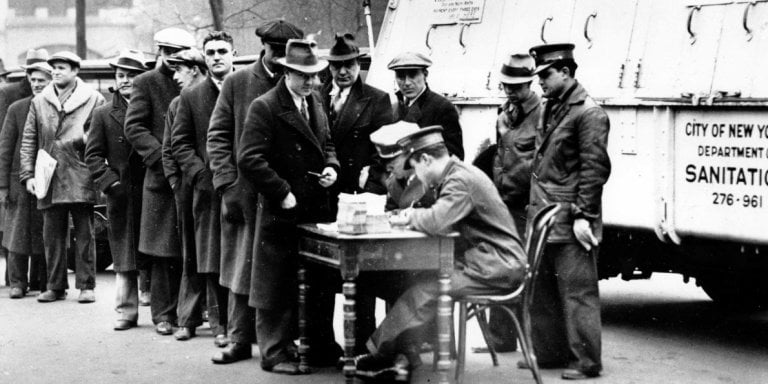

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৩৬ শতাংশ কমে যায়। সেই সঙ্গে বেকারত্ব বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশের বেশি।

রুজভেল্টের উদ্যোগ ও পুনরুদ্ধার

এরপর ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আমেরিকা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তিনি স্মুথ হাওলি ট্যারিফ অ্যাক্ট বাতিল করেন। ১৯৩৪ সালে রেসিপ্রোকাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট পাস করেন। বৈশ্বিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শেয়ারবাজারে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে আরও দুই দশক লেগে যায়। ১৯৫৪ সালের ২৩ নভেম্বর তা অবশেষে আগের অবস্থানে ফিরে যায়।

১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা সময় ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দেয়। বাজারব্যবস্থা নিজে থেকে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্যার সমাধান দেন বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস। কেইনসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাঁর গ্রন্থ দ্য জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি।

কেইনসের মতে, বেকারত্বের মূল কারণ ছিল কার্যকর চাহিদার ঘাটতি। শুধু বাজারের ওপর নির্ভর না করে সরকারকে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে—এই ছিল তাঁর প্রস্তাবিত সমাধান। মন্দা ও বেকারত্ব দূর করতে সরকারকে ব্যয় বৃদ্ধি, সুদহার কমানো ও কর হার হ্রাস করতে হবে। লক্ষ্য হলো, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সরকারি প্রকল্পে কর্মসংস্থান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ফলে চাহিদা ও উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট (গুণিতক প্রভাব) সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হবে।

প্রতিনিধির নাম

প্রতিনিধির নাম